教養教育の視野を広げ

技術オンリーの開発から脱却

- 佐和隆光

- 滋賀大学 学長

◉さわ・たかみつ

1942年、和歌山県生まれ。東京大大学院修了後、京都大経済研究所長、京都大エネルギー科学研究科教授、国立情報学研究所副所長を経て、2010年から現職。専攻は計量経済学、環境経済学。07年紫綬褒章受章。著書に『グリーン資本主義』ほか。

伝統を守ることは

新しい境地を加味していくこと

- 茂山七五三

- 狂言師

◉しげやま・しめ

1947年、京都市生まれ。人間国宝4世茂山千作の次男。父および祖父故3世茂山千作に師事。95年2世七五三を襲名。多くの海外公演に参加するほか、新作狂言にも多数出演。2007年京都府文化賞功労賞受賞。11年京都市文化功労者受賞。「お米とお豆腐」同人。大蔵流狂言師。

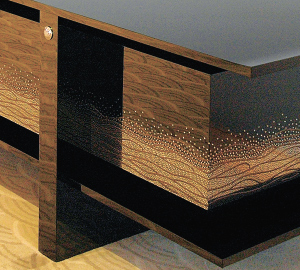

藍のグラデーション

心の中の聖なるものへの思い

- 志村洋子

- 染織作家

◉しむら・ようこ

1949年、東京生まれ。「藍建て」に強く心を引かれ、30代から母、志村ふくみと同じ染織の世界に入る。89年に、宗教、芸術、教育など文化の全体像を織物を通して総合的に学ぶ場として「都機工房(つきこうぼう)」を創設。2013年に芸術学校「アルスシムラ岡崎校」、15年に「アルスシムラ嵯峨校」を開校。作品集に『志村洋子 染と織の意匠 オペラ』などがある。