意図的に忘れさせられた

合理的で柔軟な政治手法

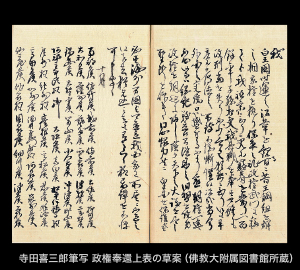

- 青山忠正

- 佛教大学歴史学部 教授

◉あおやま・ただまさ

1950年、東京都生まれ。東北大文学部卒業、同大学院文学研究科博士課程単位修得、博士(文学)。東北大助手、大阪商業大助教授を経て、96年から佛教大助教授。同教授を経て、2010年佛教大歴史学部開設に伴い同教授。近世・近代移行期日本史を専攻。著書に『明治維新と国家形成』『明治維新の言語と史料』など多数。

敵意とエゴイズムを

乗り越えるための思想と方法とは

- 安部龍太郎

- 歴史作家

◉あべ・りゅうたろう

1955年、福岡県生まれ。国立久留米工業高等専門学校機械工学科卒業。東京都大田区役所に勤務、図書館司書をしながら作家を目指し、90年、『血の日本史』でデビュー。2005年、『天馬、翔ける』で中山義秀文学賞を受賞、13年、『等伯』で第148回直木賞を受賞するなど著書多数。昨年11月まで本紙朝刊小説『家康』を連載。

文化の豊かさ。心を動かしてこそ、

記憶に刻まれ次代につながる

- 池坊専好

- 華道家元池坊次期家元

◉いけのぼう・せんこう

小野妹子を道祖として仰ぎ、室町時代にその理念を確立させた華道家元池坊の次期家元。京都にある紫雲山頂法寺(六角堂)の副住職。「いのちをいかす」という池坊いけばなの精神に基づく多彩な活動を展開。2012年より、諸災害の慰霊復興や人々の幸せや平和を願い、西国三十三所の各寺院を巡礼献華し結願した。アイスランド共和国名誉領事。